日本能率協会総合研究所 主幹研究員

岡 冬彦

これまでのCS隆盛の要因を探りつつ、今日的なCS向上策の取組みを俯瞰しながら、企業が永続的に発展していくためのCSについて提起する。

1980年代後半から90年代初頭、わが国の経済状況は「バブル期」と呼ばれた。経済人にとってバブル期における象徴的な出来事は、日経平均株価3万8,915円(89年12月29日の大納会)である。誰もが日本経済の隆盛を信じて疑わなかった時代だ。

しかし、その後すぐにバブル経済が崩壊し、日本経済が大打撃を受けるなかで、CSが産声をあげて広まっていったのも歴史的事実である。バブル経済の崩壊とCS誕生に因果関係はゼロではないし、「だからこそのCS」や「CS頼み」といった時代の空気が多少なりともあったことがうかがえる。

CS台頭の要因を分析すれば3つが挙げられる。物事の善し悪しの判断基準が、それまでの「お金(売上・収入)」から「心(信頼感や満足感)」へシフトする、つまりバブル経済崩壊による経営パラダイムの転換が第1の要因といえよう。

厳しい経済環境下で、企業は従来のやや拝金主義的ともいえるような企業行動から、顧客志向を強める行動の基本として、まずはVOC(Voice of Customer)を集めることへ力を注いでいくこととなり、そのなかで上述した顧客の「心」の状態を表す変数としてCSへの関心を高める結果となった。

グローバルな視点で振り返ってみると、世界的に最も早くCS向上への取組みを始めたのは、80年代半ばのアメリカの自動車産業であった。当時のアメリカ自動車産業(自家用自動車)は、製造業としての製品品質の向上がやや踊り場的状況のなかで、他社との差別化ポイントとして、「デザイン」と「サービス品質(販売店サービスやメンテナンス)」の重要性が問われはじめた。

製品品質などの物性的な優劣は、つくり手側が熟知しているとともに、客観的測定方法や判断基準も存在するが、デザインやサービス品質の優劣については購入者や利用者となる顧客の判断に委ねざるを得ないものである。

そうしたことへの対応として、CSが活用されるようになったのである。加えて製品品質についてもこのCSという顧客オリエンティッドな評価を採用することによって製品品質とサービス品質が同一の土俵での測定が可能となったのである。

これは、製品品質を所管する製造部門とサービス品質を所管する販売部門が同じ土俵に上がることをも意味しており、企業においては画期的な意味をもつことになった。もちろん製品提供を伴わないサービス業にはもともとCSとの親和性は高いものだったのである。こうしたサービス競争時代の到来が企業のCS促進を後押ししていたといえる。これが第2のCS発展の要因である、「モノ競争」から「サービス競争」への移行である。

以上のように「バブル経済崩壊」と「サービス競争の時代」への移行が、企業のCS取組みの促進ドライバーになっていったのである。

外部環境が大きく変わるなかで、多くの企業がCS向上に向けた取組みをスタートさせた。その中心は、「CS推進部(専管部門)」であったが、初期においては「調査部門」「経営企画部門」「マーケティング部門」「アフターサービス部門」など、企業によって所管部署の所属が異なっていたように記憶している。しかし、その後CS向上を全社的活動として定着させ、かつ、長期にわたり活動を推進している企業は、基本的にCS 専管部署を有している。CS向上の取組みが企業活動である以上、組織的に専管部署を設置することが活動の継続性におおいに寄与するのである。

また、CS専管組織は当然ながら企業組織内ではコストセンターとなることもあり、専管組織の維持には、それに見合う経営トップのCS向上への強い想いとその関与の度合いがきわめて大きな影響を及ぼす。これが、CSが普及した第3の要因といえよう。

ここまでCS発展の要因を整理してみたが、市場に存在するすべてのものにはライフサイクルがあるように、CSにもライフサイクルがあると考えるのは一般的ではないだろうか。

ライフサイクル理論は導入期、成長期、成熟期、衰退期の4期に分類されるが、現在のCSはおそらく「成熟期」から「衰退期」へと位置づけられる。

それを証明するかのようなデータがある。日本能率協会(JMA)が1979年から毎年実施している「経営課題実態調査」によれば、自社の経営課題で「顧客満足(CS)の向上」を挙げる企業の割合は、2003年調査では第4位(27.9%)であったものが、最新の2010年調査では第8位(17.2%)に低下している。

企業の経営課題のなかで、CS向上への意識が低下傾向にあることを示している。

しかし、さらに興味深いデータもある。同調査では3年後、5年後の経営課題を予測させている。

2010年調査時点では第8位(17.2%)であるが、3年後の経営課題に挙げている企業は第6位(17.9%)、5年後には第7位(7.1%)と、さほど順位は変化していない点である。この結果を信じれば、CSはライフサイクル理論が当てはまらない、したがって「衰退」することのない企業にとっては永遠の経営課題であることを示している。

つまり、業種・業態、企業規模、顧客属性(法人・個人)などにかかわらず、企業は製品・サービス提供を通じて利用者(顧客)に何らかの便益を提供し、利用者はその対価を企業に支払うという、企業と利用者の普遍的関係性が、CSの必要性を不動のものにしているとも解釈できる。

まさに、顧客なくして企業は存在しないことの証左でもある。

顧客の存在が企業のCS経営を発展させたことは言うまでもないが、企業側のCS活用の多様化がこれを色褪せないものにしていることも見逃せない。

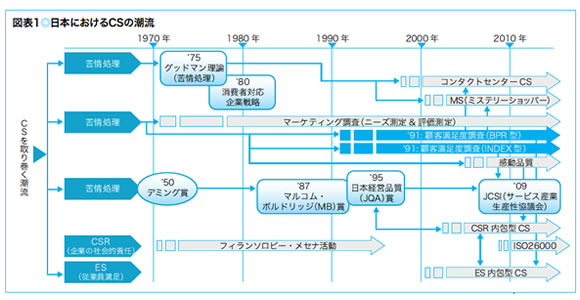

CS誕生前から今日に至るまで、企業におけるCS関連の活動を整理すると図表1のようになる。

比較的新しいものに着目すると、1つめは「感動品質」である。

公共交通機関のような利用者にとって代替手段がないサービス業での着目度・活用度が高いものである。従来のマニュアル遵守・公平性重視のサービス提供から、顧客にとっては「まさか!」と感じられる感動サービスを提供すること、それに対する顧客からのフィードバックは「ありがとう」という企業側への感謝の気持ちである。これは、従来の企業と顧客の関係を反転させるもので、紙面の都合でここでは詳しく紹介できないが、いわゆるポストモダン型マーケティングの好例である。

2つめは、ES(従業員満足度)を組み合わせ、企業にとっての直接的なステークホルダーである顧客と従業員を満足のチェーンでつなぎBPR(ビジネスプロセスリエンジニアリング)を通じた経営革新に資する活用方法である。

そして3つめは、業績指標とは異なる企業の社会性評価指標であるCSRの構成要件の1つにCSを位置づけた活用方法も存在している。伝統的な活用方法ともいえるBPR 活用型やINDEX 型を中心に、これらが現時点の企業におけるCS活用の潮流である。

今回、企業レポートで紹介した第一生命は、日本経営品質賞を受賞しているが、現在ではDSRと称する独自のCSR活動を実践しつつ、アニュアルレポートでは業績指標とともにCS 調査結果を開示しており、CSをリフレッシュメントしつつ、フル活用している代表的な企業といえる。また、クックパッドは食に関するビジネスという特性上、CSというよりも「喜び・笑顔」といったことに重きが置かれており、感動品質型CSに位置づけられる。

こうして見て来たように、いまや企業のCS向上に唯一絶対のロールモデルは存在せず、企業の特性に応じたナンバーワンCSも、オンリーワンCSも、どちらも共存するCS多様化の時代を迎えている。

わが国には、「200年企業」が3,000社以上存在している。日本経済新聞の連載でも指摘されていたが、200年を超えてもなお現存する最大の理由は「経営革新」に尽きるということであろう。

200年企業の多くは、ファミリービジネスとして、地域や業種がある程度限定されるものがその多くを占めている。そこには経営革新とともに、顧客との良好な関係性の構築と維持の歴史であることは疑いの余地がない。

この点について、ファミリービジネス学会に所属し、この分野に造詣の深い日本大学大学院教授の階戸照雄教授は、「200年企業と顧客との関係の基本には、近江商人の『三方よし』に象徴されるように、売り手よし、買い手よし、世間よしという理念が存在する」と指摘する。

業種にもよるが、醸造業(酒・味噌・醤油)などの場合、地域住民の味の趣向にあった「買い手よし」の商品提供が基本条件となる。また、献上品や皇室御用達になることで、信頼性向上やブランド力を高め「世間よし」につながる。現代に当てはめれば優良顧客の取込みと同義である。顧客や社会と良好な関係を築いていく理念をもつ企業は、200年以上にわたって存在しており、ここでもCSの重要性は歴史が証明してくれている。

筆者はCS測定と、その結果を活用する立場にあるため、これまでは企業と顧客の関係性指標であるCSの測定にも普遍性を重視してきた。しかし、激

変する外部環境に身を置く企業にとって、十年一日の如く同じ項目やスケールでCS測定を続けることは難しいのも事実だ。最近、JMARに来る案件も3年以上、同一項目で実施するケースはまれである。

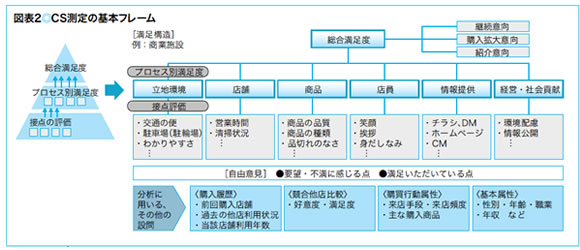

通常、筆者らは図表2のようなフレームでCS測定を行うが、見直されるのは接点評価項目である。

ただし、われわれの考える「CS測定の多様化」はもう少し広義の捉え方をしている。それらをまとめると、以下の3つとなる。

(1)CS測定に使用する「満足」という言葉の適合性検討:大型保障商品のような長期継続型商品・サービスでは「満足度」よりも「(契約内容)納得度」の親和性が高いと考えられる。

(2)企業価値(顧客価値)向上を目的としたマーケティング支援型CSの検討:BPR改善型CSでは、プロセス評価の対象は組織(部門)に近似するが、顧客価値向上に重きを置いたCS測定を行うならば、消費者購買行動理論(AISASなど)に添った測定フレームが必要となる。この測定項目が、Attention(注目・認知)、Interest(興味)、Search(検索)、Action(行動)、Share(情報の共有)に分かれている。

(3)CS測定に際して非言語情報の活用の検討:マーケティング領域で最近注目されているのが、生体反応(汗・視線)や脳反応(脳波・脳血流・fMRI)などである。こういった測定方法も視野に入れたCS測定が求められている。

*この20年のCS経営を振り返り、これからのあり方を検討してみた。これが企業経営者やCS経営に携わる方々に、参考となれば幸いである。

「CS」や「CS経営」に関する対談や考察などを紹介します。

「CS」の思想や歴史・未来を理解する手助けとして、我が国における“CSの先人”たちの知見をご活用ください。

©2024 JMA Research Institute Inc.