2025.07.29

(株)日本能率協会総合研究所 経営・人材戦略研究部 研究員

IT・情報通信機器の専門商社にて、製造業向けDX関連商材の営業を経験後、同社へ入社。現在は、エンゲージメントサーベイやコンプライアンス意識調査等、各種調査業務に従事。

昨今、多くの日本企業が「働きがい」や「活気」に満ちた組織づくりを目指し、従業員エンゲージメント向上を経営戦略の一つに掲げている。当社も業界・業種を問わず従業員エンゲージメントサーベイ(以下、ES)の設計から施策立案まで伴走支援しており、エンゲージメント向上のためにどのような対策を打っていくのか、に関心が高まっている。なかでも「製造現場で働く技能職のエンゲージメントをどう高めるか」に関しては、近年の人手不足問題からも相談が増えている。実際に、経営層や人事担当者からは、

といった声が少なくない。

本稿では、製造業における技能職のエンゲージメント向上を阻む構造についても触れつつ、具体的な動機付け要因について考察していきたい。

ESの結果を見てみると、技能職のスコアがオフィスワーカーを下回っているケースはよく見かける。自由記述で「社員が活き活きと働くためには何が必要か?」と尋ねた際、「給与・手当」「残業時間」「有給休暇の取得しやすさ」「設備や勤務地への不満」など、いわゆる“衛生要因”に関する声が多い。衛生要因とは、アメリカの心理学者ハーズバーグ氏が提唱する『二要因理論』において、「不満を引き起こす要因」のことを指し、代表例としては先ほど挙がった処遇や労働条件などが当てはまる。特に、製造現場は地元密着で安定志向の強い従業員が集まりやすく、給与や残業時間など、現場で大きく問題視されている内容については、これらの不満要因を取り除くことが第一歩である。ただし、衛生要因を整えただけでは仕事へのモチベーション(満足感)や主体性を高めることは難しい。エンゲージメントを直接高めていくためには、二要因理論でいう「動機づけ要因(仕事や会社で働くことのモチベーションや満足感に関与する項目)」について目を向けることが大事である。

製造業の技能職の動機付け要因について考察するにあたり、まずは製造現場の従業員が置かれている環境や風土、業務特性を整理しておきたい。製造ラインでは、日々の作業が定型化していることが多く、「手順どおり正確にこなすこと」が最大のミッションとなる。そのため、現場の従業員は自分の仕事ぶりを「当然の成果」と捉え、日々の業務を行う中で周囲から評価や感謝の言葉を受ける機会が少ない。この点、『人的資本経営時代におけるエンゲージメント向上』について、慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科 特任教授・岩本隆氏と、当社主幹研究員の馬場裕子との対談時にも、製造現場のモチベーションの低下要因として、“褒められにくい”職場風土が指摘されている。岩本教授は、「ミスなくできることはすごいこと。日本企業の強みなのに、日本企業では評価されていない」と強調する。

参照:【ウェビナーアーカイブ配信】人的資本経営×エンゲージメントサーベイ ご視聴はこちらから

また、あるクライアント企業の製造現場の責任者の方と「やめる人が多い職場とそうでない職場」について議論していた際、やめる人が少ない職場の特徴としては、「話をよく聞いてくれるリーダーがいる」「メンバー同士の仲が良い」「挨拶や雑談が多い」という特徴があるということが見出された。つまり、縦や横のコミュニケーションが良く、つながり感が強い職場であればあるほど、長く勤める人が多く、収入を得るだけでないポジティブな要因が職場に多くあることが、製造現場で働く人たちのエンゲージメント向上に寄与している。

こうした環境下で、技能職の動機付け要因として、「成果の承認と他者からの評価」「職場の上司やメンバーとの信頼関係の強化」の二点が挙げられる。

製造ラインでは組立・加工・検品・点検などの定型業務が大半を占め、「ミスなく手順どおりにこなすこと」が使命とされるため、個々の貢献は目立ちにくく達成して当然と見なされがちである。その結果、努力に対する承認が不足し、自己肯定感や成長意欲が引き出しにくい。改善活動や現場の従業員個人の貢献に対して、定期的に表彰したり、サンクスカードで感謝を述べ合う機会を設けている企業もある。もちろん、このような制度も有効な手段ではあるが、“周囲から認められやすい”環境を作り上げていくためには、日々の声かけや社内報、チャット内でフィードバックや評価を行う“小さな承認”の習慣ができることがより有効である。加えて、社内 SNS や掲示板を活用し、シフトや拠点を超えて称賛が届く仕組みを整えれば、相互承認の輪が広がりやすい。

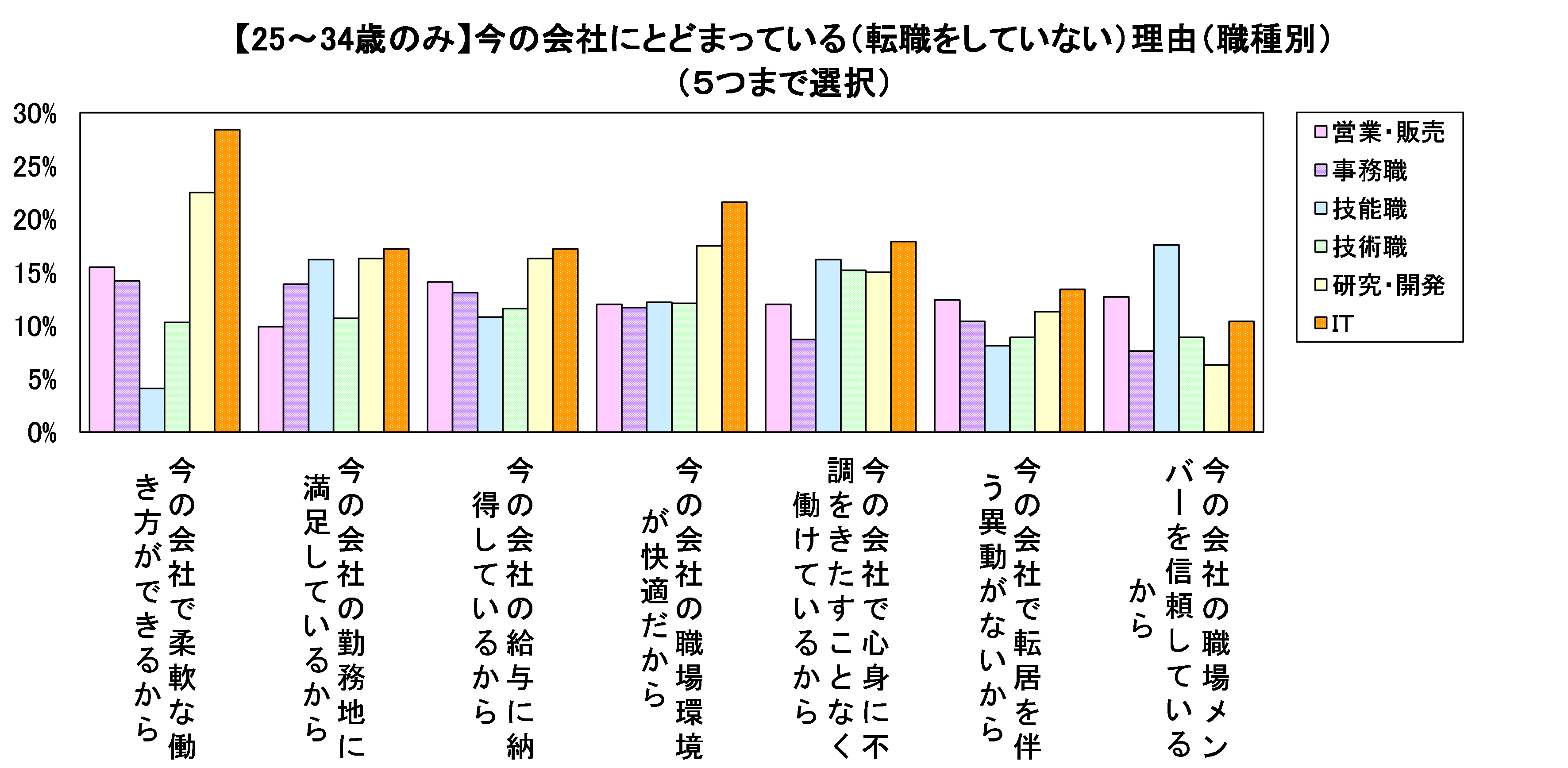

製造現場は同じメンバーで長期間働く傾向が強く、職場内のメンバーとの信頼関係を重視している従業員も少なくない。現に、当社で2024年に行った働きがいに関するビジネスパーソン1万人を対象とした調査では、転職活動が多い25~35歳の回答者について、直近3年で転職活動をしたことがあるが、今の会社にとどまっている理由を尋ねたところ、「技能職」にあたる回答者は、「希望する転職先が見つからない」を除いて、「今の職場メンバーを信頼しているから」が最も多い回答結果となった(下図参照)。

[図1]

出典:「働きがいに関するアンケート」(従業員300名以上の企業に勤務する会社員・会社役員対象)

アンケート結果概要はこちらから

職場のメンバーとの信頼関係が影響にある一方、実際の現場では特定のメンバー(業務によってはほとんど単独の場合もある)での業務が多いため、関係が硬直化し、他者とコミュニケーションを取る機会が少ないところもある。

このような現場では、例えば定期的に上司との1on1のミーティングを開き、業務相談だけでなく、個人のキャリアや悩みについて聴く機会を設ける、という取組みにより「相談できる」「意見が尊重される」職場風土が形成され、従業員は安心して挑戦しやすくなる。また、職場の休憩スペースにお菓子や花、水槽を置くことにより、会話が生まれたり、他のチームの人とのつながりが生まれたという事例もある。お揃いのTシャツを作って一体感を高めたという事例もあるように、ちょっとしたアイデアで大きなコストや労力をかけずともすぐに実践できる施策もある。そのような工夫の数々は、結果として主体性・積極性が生まれ、離職抑制にも有効である。

賃金や労働時間、福利厚生などの不満要因を解消し、ハラスメントのない組織を作るなど、働く上での土台を整えることは重要であるが、その上で、動機づけ要因の拡充といった、2段階のアプローチが、エンゲージメント向上には必要である。

製造現場特有の「褒められにくさ」「関係の硬直化」を解消し、会社や仕事に対する満足感(モチベーション)を高めていくためには、

が不可欠である。

製造現場のエンゲージメントは「現場でしか分からない課題だから改善が難しい」と捉えられがちな会社は多いかもしれないが、実際にはオフィスワーカーのエンゲージメント向上と同じく、最終的には“いかに現場の従業員が前向きな気持ちで働けるか”という視点を会社全体で持ち続けていくことが必要と考えられる。現場の実情に合わせ、技能職として働く従業員がどんな時に仕事にやりがいとモチベーションを感じられるのか、生の声に耳を傾けながら、”衛生要因”の改善に留まらず、”動機づけ要因”のアプローチも重要である。

フォームにご記入いただく個人情報は、株式会社日本能率協会総合研究所のプライバシーポリシーにのっとり、適切に取り扱います。

お問い合わせフォームへご記入いただいたお客様の個人情報を、下記の利用目的の範囲内で利用させていただきます。あらかじめ、ご了承ください。

個人情報に関する利用目的の通知、開示、訂正、追加又は削除、利用停止、消去又は第三者提供の停止を申し出ることができます。申請された場合は、申請者がご本人であることを確認させていただいた上で、迅速かつ的確に対応し、その結果を本人に通知致します。下記URLで提供している「開示対象個人情報」開示等請求申請書を用いるか、お問い合わせ窓口まで、お申し出ください。

URL:https://www.jmar.co.jp/policy/

お問合せ窓口

〒105-0011 東京都港区芝公園3-1-22 日本能率協会ビル

(株)日本能率協会総合研究所 個人情報相談窓口

TEL:03-3434-6282

お問い合わせフォームの各項目への入力は任意ですが、未入力の項目がある場合、お問い合わせへの回答ができない場合がございます。

個人情報保護管理者:

〒105-0011 東京都港区芝公園3-1-22 日本能率協会ビル

(株)日本能率協会総合研究所 コーポレート本部長

TEL:03-3434-6282

©2024 JMA Research Institute Inc.