2025.07.15

(株)日本能率協会総合研究所 経営・人材戦略研究部 主任研究員

お茶の水女子大学大学院(修士)修了後、2002年4月に入社。

主に、企業のコンプライアンス・ガバナンス推進支援、エンゲージメント向上、ダイバーシティマネジメント等のテーマを得意とする。

昨今では企業の不祥事に関する調査・研究、コンプライアンスをテーマとした講演の他、日本経済新聞をはじめとした全国紙・インターネットニュースへの掲載、TV・ラジオ出演などの実績がある。経営倫理士。

2025年現在、メディアでコンプライアンスという言葉を見聞きしない日はないと言って等しい。日本におけるコンプライアンスの歴史を遡ると、今から36年前の1989年(平成元年)に「セクシャル・ハラスメント」が「新語・流行語大賞」の新語部門金賞となった。その後2000年代に入り、食品メーカーの食中毒事件や牛肉偽装表示、自動車メーカーのリコール隠し、総合商社の不正入札、電力会社の原子力発電所データの改ざん・隠蔽など企業不祥事が相次いで発覚することとなり、2002年10月に日本経団連が企業不祥事の再発防止に向け「企業行動憲章」を改定した。左記の日本経団連の動きに端を発し、日本における「CSR経営元年」とされている2003(平成14年)から、企業のCSRに関する活動が活性化し始めている[出典1]。さらに、「コンプライアンス」という言葉が2007年(平成18年)に「新語・流行語大賞」にノミネートされてから(上述の「セクシャル・ハラスメント」とは異なり授賞は逃している)、既に18年の時が経過している。

時代の流れとともにコンプライアンスの持つ意味合いも変化しており、以前は、「コンプライアンス=法令遵守」と定義されることが多かったものの、現在では法令や社内規程の遵守にとどまらず、社会通念や道徳など社会倫理を遵守することも含める意味合いに変化しつつある。さらに、近年ではコンプライアンスに代わり、コンプライアンスの上位概念である「インテグリティ」を推進する動きも見られる。

インテグリティとは、「誠実さ、真摯さ、高潔さ」等を表す言葉であり、コンプライアンスとほぼ同義であるものの、自律的に道徳や倫理に基づいた判断をし、行動することを指す。コンプライアンスを補う言葉としてインテグリティを提案している中山達樹氏によると、「コンプライアンスが「暗い・堅い・難しい(悪いことをしない)」のに対し、インテグリティは「明るい・柔らかい・易しい(良いことをする)」ものであり、「インテグリティは自律的・積極的、かつ、会社理念となじみやすい」と提示している[出典2]。私も中山氏の主張に共感しており、今後企業はインテグリティの概念を取り入れていくべきであると考えている。ただし、約20年にわたり企業のコンプライアンス意識調査に携わっている経験からすると、現時点においても、決められた法令・社内規程を“守る”という意味でのコンプライアンス対策にも苦慮している企業が散見され、企業の不祥事が後を絶たない中、コンプライアンスの概念をいきなりインテグリティに転換するには、企業側に受け入れる準備や余白(ゆとり)がない状況であると考える。

今後、インテグリティの概念が重要視されるようになったとしても、法令やルールの遵守が必要なことに変わりはない。法令やルールの必要性については、日本弁護士連合会の子供用HPの解説が大変分かりやすい。「なぜルールがあるのか?を考えるには、逆に、もしルールがなかったらどうなるか?を考えてみるとよいでしょう。もし、赤信号や青信号がなくなってしまったら、いつ道路をわたってよいか分からなくなってしまいます。」という具体例を掲示しつつ、「人々が安全で平和に暮らしていくためには、やはりルールが必要」と説いている。一方、「ルールは多ければよいというものではない」という主張と共に、「すべてが決められてしまっているとしたら、とてもきゅうくつだし、不自由(中略)…また、ルールが多くなると、それを覚えるのも大変です。」と闇雲にルールを増やすことに対する警鐘も鳴らしている[出典3]。引用が少々長くなったが、ここに書かれていることは、まさに今日本の企業におけるコンプライアンスの状況を端的に表していると言える。

コンプライアンス意識調査において各社の自由回答を分析すると、法令・ルールの変化に併せた「迅速な情報提供」や「ケーススタディの共有」を求める声が非常に多い。しかし、今後時代の変化に併せて法令・ルールが更に増えていくことを想定すると、企業がタイムリーな情報提供やケーススタディを用意し続けることは難しく、そもそも前提として従業員が受け身で「提供される」のを待つコンプライアンスの捉え方自体が問題であると言える。

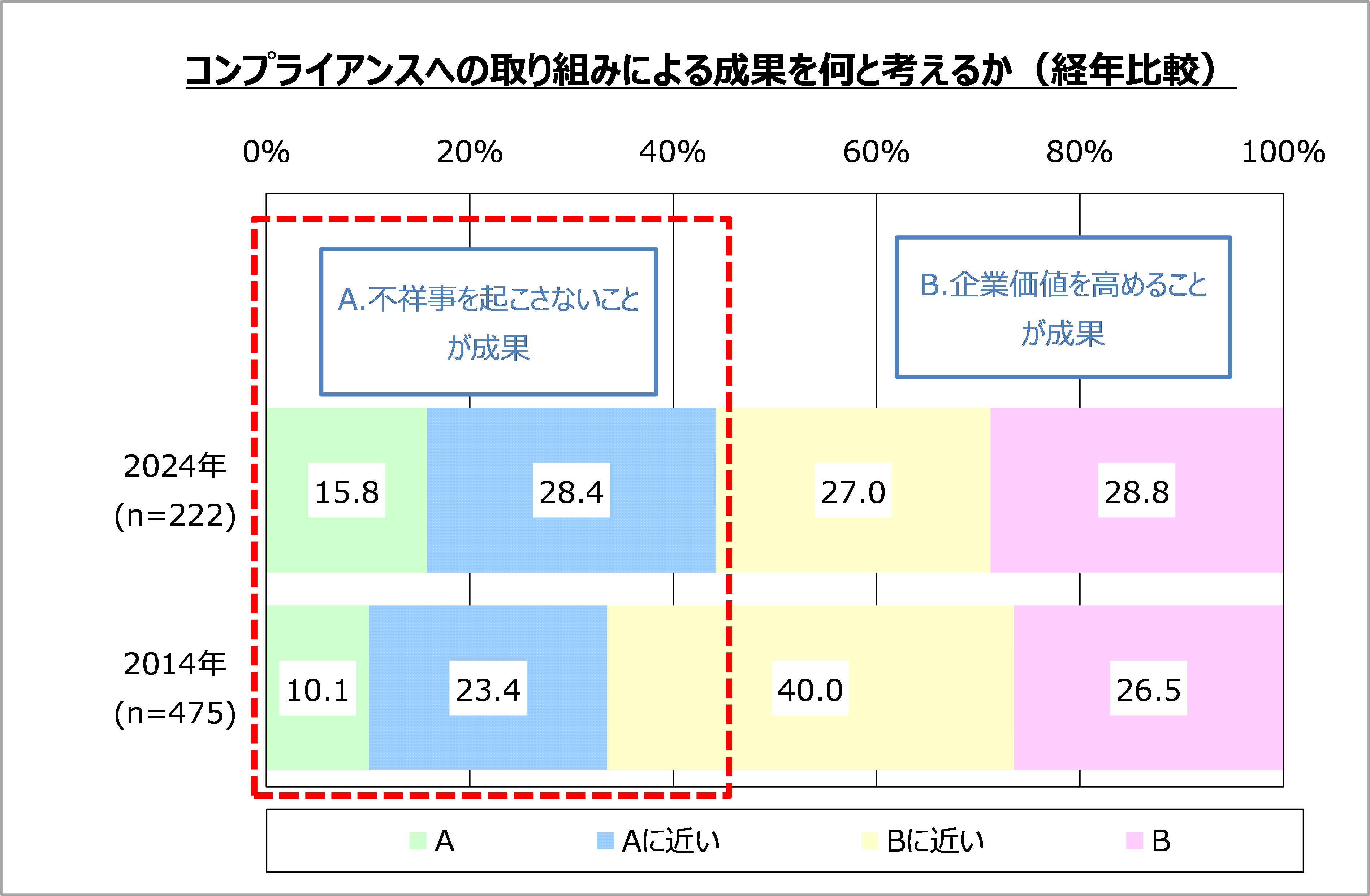

弊社において、2024年に企業のコンプライアンス担当者を対象とした調査を実施した。その中で「コンプライアンスへの取り組みによる成果」について、「A:不祥事を起こさないことが成果」と「B:企業価値を高めることが成果」のいずれの考えに近いかを質問した。その結果、「不祥事を起こさないことが成果」と回答した企業が44.2%と4割以上を占めており、10年前の2014年の33.5%から1割以上増えている。前述の通り、コンプライアンス経営からインテグリティ経営への転換の流れも見える中、「企業価値を高めることが成果」という回答が増えていることを想定していたものの、逆に2014年の66.4%から選択率が55.5%へと割合が低下していたのである[出典4]。

上記の結果から、理念的にコンプライアンスを捉える企業(「B:企業価値を高めることが成果」を選択)と、リスク回避に重点を置く企業(「A:不祥事を起こさないことが成果」を選択)がより並存するようになっていることが明らかになった。最終的には、前述の通り、企業が法令やルールに頼らず、従業員が自ら考えたり気付いたりする自律的・積極的なインテグリティ経営(「B:企業価値を高めることが成果」に近い価値観)に転換していくことが理想であるとは考える。ただし、上記の調査結果を見る限り、現時点では「マイナスをゼロにする(不祥事を起こさない)」いわゆる“守りのコンプライアンス”も、企業にとっては第一義として重要視されている現状が浮き彫りとなった。上記のような現状を受け止めつつ、次章では、いかに企業や従業員に受け身ではなく、当事者意識を持った前向きなコンプライアンス活動を推進してもらえるか、という点について考えてみたいと思う。

[図1] コンプライアンス担当者の考え方や価値観について

(コンプライアンスへの取り組みによる成果)

出典:日本能率協会総合研究所『コンプライアンスの取り組みに関するアンケート』(2025)

前章までの流れを踏まえて私は、“コンプライアンスの考え方”を、従来から転換させることを提案したい。企業がコンプライアンスについて「不祥事を起こさないことが成果」と捉えていても良いのである。大切なのは、なぜ「不祥事が起きてはいけないか」を理解し、従業員が自分ごととして腹落ちするまで、経営層やコンプライアンス担当者が繰り返し伝えていくことであると考える。身近な交通ルールの例えで言うと、「車も人も赤信号では止まる」という法令は決してネガティブなものではなく、“人々の平和で幸せな生活を継続させる”という極めて明るい目的のために存在している。企業の活動に置き換えても、事故のない製品を作り続けることは、消費者に必要な製品を安定的に提供して生活を支えると同時に、勤務する企業の業績やブランドイメージを支えることになり、自身の収入の確保や仕事に対する誇りにも繋がる。

これまでの歴史を振り返った時に、コンプライアンス違反に当たる行動によって、誰かが幸せになったケースはあるだろうか。私が知る限りは存在しない。こうして順序立てて考えてみると、コンプライアンスにはネガティブなイメージが湧かないのであるが、結果として現状のコンプライアンスは“上から押し付けられる”ものであり、「べからず集」や「やらされ感」など、常に後ろ向きなイメージが付きまとう面倒な概念になってしまっているのである。

ここで、私が強く主張したいのは、「コンプライアンス=お互いが幸せに社会生活を送るための共通概念」という考え方である。これまで、多くの企業がコンプライアンスについて、従業員に「守らなければならないものだから守ってください」というニュアンスで伝えていたのではないだろうか。しかし、今後は「自分(あなた)も含めてみんなが幸せに暮らすための大切な概念なので、“仕方なく守る”のではなく、“積極的に行動に取り入れよう”」というメッセージが必要だと考える。そして、コンプライアンスについて、前述の赤信号の例のように、「なぜそのルールが存在し、守ることが必要なのか」ということを繰り返し伝えていく努力が求められるのではないだろうか。それは、企業だけではなく、社会全体に言えることである。コンプライアンスという概念が生まれた真の背景を理解することなく、その先にある自律的なインテグリティ行動は望めないのである。

日本において、自身の所属する企業の経営理念やビジョン・ミッションを意識して働いている従業員はどの位存在するだろうか。経営理念には、企業が事業活動を行う上での根本的な考え方や価値観、行動指針が定められている。そして、その中には「幸せ」という言葉を使ったものが多く見られる。例えば、トヨタ自動車のミッションは「わたしたちは、幸せを量産する」であり、ローソンのグループ理念は「私たちは“みんなと暮らすマチ”を幸せにします」と定められている。そして、各社理念の土台にはコンプライアンスに関する行動規範や倫理綱領が定められていることからも、コンプライアンスなくして「幸せ」の実現は不可能と言える。そのような考え方のステップを、企業や我々の様なコンプライアンス経営推進に携わる者は、熱心に繰り返し伝えてきたであろうか。わが身を振り返ると反省せざるを得ない。

前章で「コンプライアンス=お互いが幸せに社会生活を送るための共通概念」と提示したが、世間に浸透させたい言葉として、ここで新たに『ハピネス・コンプライアンス』という概念を提唱したい。前述の通り、今後は増殖していく法令・ルールに対してもぐらたたきのように対応するのではなく、自分の中で行動の指針となる「核」となる考え方を持たないと対応できない時代がやってくる。その際、「自分も周囲の人(職場メンバーやお客さま)もハピネス(幸せ)であるためには、どのような行動を取るべきか」という「核」を一人ひとりが持てば、自ずとコンプライアンスという言葉に惑わされることがなくなる。例えば、「これはやっても良いか/悪いか」という判断に迷った時、「この行動を取った時にみんな(自分を含めて)幸せになれるか」と視点を変えて考えることで、正しい判断ができるようになるのである。

さらには、ハピネス(幸せ)という概念を念頭に置くが故に前向きな姿勢で業務を遂行できるようになり、最終的には企業の価値提供(=自律性を求めるインテグリティ経営の実現)に繋がる結果となる。具体的な例を挙げてみよう。鉄道各社におけるホームドアの設置は、これまでの仕組みに則った安全輸送を遂行しつつ、安全のクオリティをさらに高め、社会にハピネスを提供した業務の一例と言える。今では当たり前のように思われているホームドアであるが、過去の事故を教訓に各社がスピード感を持って導入したことで、何人の命が救われたであろうか。

「不祥事を起こさない」ことを成果とするコンプライアンスにおいても、これまでのように既存の法令・ルールをひたすら無感情で遵守しているだけでは、人々にハピネスを提供するには到底至らず、新たな不祥事の発生にも繋がってしまう。常に従業員一人ひとりがハピネスを追求することで、不祥事の防止だけではなく、前向きな価値提供にも繋がるのである。このような考え方が浸透すると、従来のように「コンプライアンスのせいで仕事がつまらなくなった」という発想には決して至らないのである。本稿をきっかけとして、従来のネガティブなコンプライアンスからポジティブな『ハピネス・コンプライアンス』へ、そして最終的にはインテグリティの概念に基づいて企業活動が活性化し、より幸せな社会の実現に繋がることを願ってやまない。

[出典1]

『2003年は「日本のCSR経営元年」 -CSR(企業の社会的責任)は認識から実践へ-』

川村 雅彦,2003

株式会社ニッセイ基礎研究所 基礎研マンスリー

https://www.nli-research.co.jp/files/topics/36156_ext_18_0.pdf?site=nli

[出典2]

『インテグリティ コンプライアンスを超える組織論』

中山達樹,2021

中央経済社

[出典3]

『どうしてルールがあるの?』

日本弁護士連合会

https://www.nichibenren.or.jp/kodomo/houritsu/doushite.html

[出典4]

『コンプライアンスの取り組みに関するアンケート』

株式会社日本能率協会総合研究所,2025

https://jmar-im.com/news/compliance250529/

フォームにご記入いただく個人情報は、株式会社日本能率協会総合研究所のプライバシーポリシーにのっとり、適切に取り扱います。

お問い合わせフォームへご記入いただいたお客様の個人情報を、下記の利用目的の範囲内で利用させていただきます。あらかじめ、ご了承ください。

個人情報に関する利用目的の通知、開示、訂正、追加又は削除、利用停止、消去又は第三者提供の停止を申し出ることができます。申請された場合は、申請者がご本人であることを確認させていただいた上で、迅速かつ的確に対応し、その結果を本人に通知致します。下記URLで提供している「開示対象個人情報」開示等請求申請書を用いるか、お問い合わせ窓口まで、お申し出ください。

URL:https://www.jmar.co.jp/policy/

お問合せ窓口

〒105-0011 東京都港区芝公園3-1-22 日本能率協会ビル

(株)日本能率協会総合研究所 個人情報相談窓口

TEL:03-3434-6282

お問い合わせフォームの各項目への入力は任意ですが、未入力の項目がある場合、お問い合わせへの回答ができない場合がございます。

個人情報保護管理者:

〒105-0011 東京都港区芝公園3-1-22 日本能率協会ビル

(株)日本能率協会総合研究所 コーポレート本部長

TEL:03-3434-6282

©2024 JMA Research Institute Inc.